Les micro-organismes bénéfiques

Quand on parle de micro-organismes – bactéries, champignons, levures – en agriculture, on pense souvent aux agents pathogènes responsables des maladies des plantes. Pourtant, un pan entier de ces êtres microscopiques joue un rôle fondamental dans la santé des écosystèmes agricoles : les micro-organismes bénéfiques. Essentiels à l’équilibre naturel, ils contribuent à la fertilité des sols, à la protection des cultures et à l’amélioration des rendements, en interagissant avec les plantes selon des mécanismes biologiques complexes encore largement étudiés [1,2].

Exemple de micro-organismes bénéfiques et leur mécanismes d’action

Ce rôle clé des micro-organismes ne se limite pas à l’agriculture. En effet, dans le domaine de la santé humaine, on peut parler du microbiote intestinal ou du microbiote cutané, qui sont des communautés microbiennes symbiotiques essentielles au bon fonctionnement de l’organisme. Par exemple, le microbiote intestinal participe à la digestion, à la synthèse de certaines vitamines et à la régulation du système immunitaire [2]. De manière similaire, les micro-organismes bénéfiques dans le sol et sur les plantes forment des microbiomes complexes qui contribuent au développement racinaire, à la disponibilité des nutriments et à la résistance aux agents pathogènes [3].

Parmi les micro-organismes bénéfiques les plus étudiés, on retrouve :

- Rhizobium spp. : ces bactéries symbiotiques forment des nodosités sur les racines des légumineuses et fixent l’azote atmosphérique en échange de sucres fournis par la plante. Ce processus de fixation biologique de l’azote réduit le besoin en engrais azotés de synthèse [4].

- Bacillus subtilis : utilisé comme biostimulant, il favorise la croissance racinaire et améliore la résistance des plantes aux stress abiotiques par la production de phytohormones et de composés antifongiques. Des extraits issus de sa fermentation sont utilisés pour stimuler la croissance et la résilience des cultures [7].

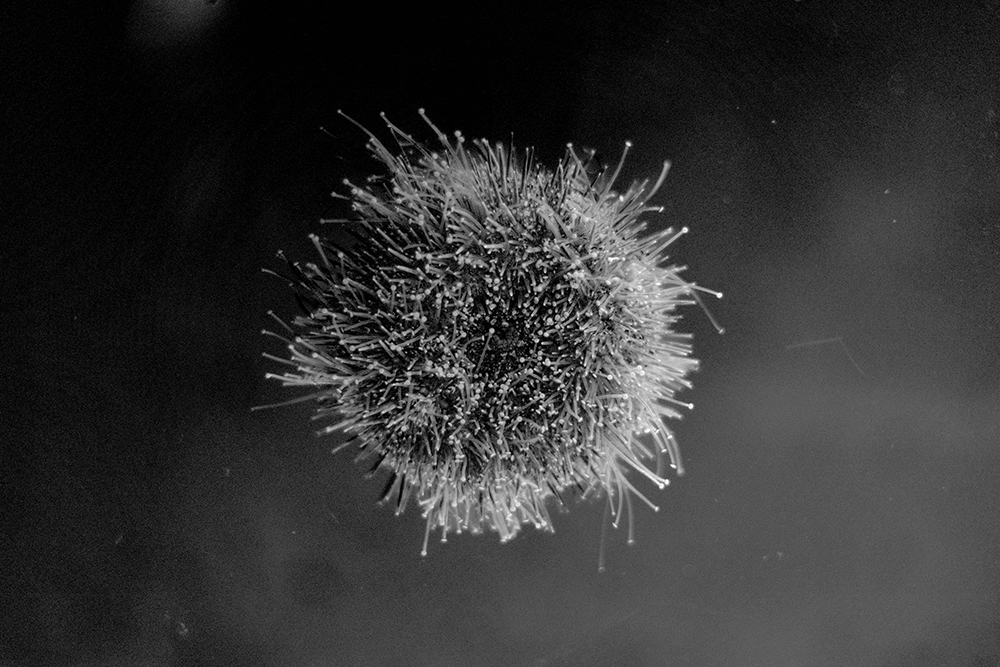

- Champignons mycorhiziens (ex. Glomus spp.) : ces champignons forment des associations mutualistes avec les racines des plantes, augmentant la surface d’absorption des racines et facilitant l’accès au phosphore, un nutriment souvent limitant dans les sols agricoles. Ils contribuent aussi à la stabilité du sol et à la résistance des plantes face à certains stress [5].

- Trichoderma spp. : ce champignon est connu pour ses propriétés de biocontrôle, produisant des métabolites antifongiques et induisant des réponses de défense chez les plantes. Il participe également à la décomposition de la matière organique et à la libération de nutriments essentiels [6].

Et bien d’autres bactéries et champignons, tels que Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae ou Lecanicillium muscarium.

L’essor des biosolutions à base de micro-organismes bénéfiques en agronomie

Face à ces découvertes, l’agriculture moderne s’intéresse de plus en plus aux biosolutions, des produits naturels basés sur des mécanismes naturels, dont notamment des micro-organismes vivants ou leurs dérivés. Ces biosolutions se divisent principalement en deux catégories :

- Biocontrôle : utilisation d’organismes vivants ou de métabolites naturels pour lutter contre les pathogènes (ex. Trichoderma spp. ou Bacillus spp.).[8]

- Biostimulation : utilisation de micro-organismes ou de leurs extraits pour améliorer la croissance et la résilience des cultures (ex. mycorhizes ou Azospirillum). [9]

Des entreprises comme Mycophyto développent des cocktails de champignons mycorhiziens pour améliorer l’efficacité d’absorption des nutriments, tandis que des acteurs comme Lallemand Plant Care produisent des solutions microbiennes transformées pour une meilleure stabilité et efficacité dans des environnements variés.

Des effets de ces initiatives sont déjà mesurables : l’introduction de mycorhizes dans les cultures de soja au Brésil a permis d’augmenter les rendements de 20 % [10]. Au Vietnam, l’utilisation de produits microbiens sur des sols pauvres a relevé la productivité de 15 à 20 % sur diverses cultures (arachides, mangues, café, etc.) [11].

Cependant, des questions clés persistent dans les démarches de recherche et développement :

- Comment ces micro-organismes interagissent-ils avec les plantes et le sol ?

- Quelle est la rémanence de ces micro-organismes après application ?

- Comment mesurer et optimiser leur efficacité in situ ?

Des enjeux de visualisation et de qualification

Chez inlux Biotech, nous contribuons à répondre à ces questions grâce à notre solution d’imagerie microbiologique de pointe. Cette technologie permet de visualiser et de quantifier précisément la présence et la distribution de micro-organismes directement sur la plante ou dans le sol, qu’ils soient pathogènes ou bénéfiques.

Nos outils permettent notamment :

- Le suivi de la colonisation : observer la progression des micro-organismes depuis la zone d’application (sol, racines) jusqu’aux parties aériennes de la plante.

- L’évaluation de la rémanence : mesurer combien de temps un micro-organisme persiste et reste actif après l’application.

- La comparaison de formulations : l’efficacité des biosolutions dépend fortement de leur formulation : encapsulation, micro-encapsulation, adjuvants, polymères super-absorbants, etc. Ces innovations assurent la stabilité des micro-organismes, leur compatibilité avec les équipements agricoles et leur efficacité sur le terrain.

- L’optimisation des protocoles d’application : identifier les modes de dispersion les plus efficaces pour maximiser l’efficacité des produits (dosage, fréquence d’application).

Par exemple, comprendre si un produit appliqué au sol colonise efficacement les feuilles peut orienter les recommandations de dosage et de fréquence d’application.

SOURCES

- Compant, S., Clément, C., & Sessitsch, A. (2010). Plant growth-promoting bacteria in the rhizo- and endosphere of plants: Their role, colonization, mechanisms involved and prospects for utilization. Soil Biology and Biochemistry, 42(5), 669-678. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2009.11.024

- Sender, R., Fuchs, S., & Milo, R. (2016). Revised estimates for the number of human and bacteria cells in the body. PLoS Biology, 14(8), e1002533. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002533

- Berendsen, R. L., Pieterse, C. M., & Bakker, P. A. (2012). The rhizosphere microbiome and plant health. Trends in Plant Science, 17(8), 478-486. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2012.04.001

- Oldroyd, G. E. D., & Dixon, R. (2014). Biotechnological solutions to the nitrogen problem. Current Opinion in Biotechnology, 26, 19-24. https://doi.org/10.1016/j.copbio.2013.08.006

- Smith, S. E., & Read, D. J. (2008). Mycorrhizal symbiosis (3rd ed.). Academic Press.

- Harman, G. E., Howell, C. R., Viterbo, A., Chet, I., & Lorito, M. (2004). Trichoderma species—opportunistic, avirulent plant symbionts. Nature Reviews Microbiology, 2(1), 43-56. https://doi.org/10.1038/nrmicro797

- Kloepper, J. W., Ryu, C. M., & Zhang, S. (2004). Induced systemic resistance and promotion of plant growth by Bacillus spp. Phytopathology, 94(11), 1259-1266. https://doi.org/10.1094/PHYTO.2004.94.11.1259

- Glare, T., Caradus, J., Gelernter, W., Jackson, T., Keyhani, N., Köhl, J., … & Stewart, A. (2012). Have biopesticides come of age? Trends in Biotechnology, 30(5), 250-258. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2012.02.006

- Rouphael, Y., & Colla, G. (2020). Biostimulants in agriculture. Frontiers in Plant Science, 11, 40. https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00040

- Action-Climatique. (2020, 1 janvier). Les micro-organismes bénéfiques en agroécologie : alliés indispensables pour des cultures durables. https://www.action-climatique.com/agriculture-durable/techniques-agroecologiques/les-micro-organismes-benefiques-en-agroecologie-allies-indispensables-pour-des-cultures-durables/

- Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). (2023). Les micro-organismes au service de l’agriculture au Viet Nam. https://www.wipo.int/pressroom/fr/stories/vietnam-microorganisms-2023.html