À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, il nous a semblé essentiel de mettre en lumière les contributions souvent négligées des femmes dans le domaine des sciences agronomiques. Malgré les obstacles historiques et contemporains, de nombreuses femmes ont joué un rôle déterminant dans l’avancement de l’agriculture et des sciences connexes.

Des pionnières qui ont révolutionné l'agronomie

María Sibylla Merian (1647-1717) : L'entomologiste visionnaire

María Sibylla Merian, entomologiste allemande, a été une véritable pionnière dans l’étude des insectes et de leur relation avec leur environnement. Dès son plus jeune âge, elle a développé une fascination pour les insectes, à une époque où la science ne leur accordait que peu d’attention [1].

Contrairement aux pratiques de son époque, qui consistaient à étudier les insectes morts en laboratoire, elle a observé leur cycle de vie directement dans la nature.

Son ouvrage La Merveilleuse transformation des chenilles (1679) a marqué une avancée majeure dans la compréhension des interactions entre insectes et plantes. Son approche écologique avant-gardiste lui a valu d’être considérée comme l’une des premières écologues modernes [1].

Harriet Williams Russell Strong (1844-1926) : pionnière de la conservation de l'eau

Harriet Williams Russell Strong, sans formation scientifique formelle, a révolutionné l’irrigation et la conservation de l’eau aux États-Unis. Grâce à ses innovations en matière de stockage de l’eau et d’irrigation, elle est devenue l’une des principales productrices de noix dans le pays.

Son travail a inspiré des infrastructures majeures telles que le barrage Hoover et le canal All-American [2]. Forte de son succès, elle a également milité pour le droit de vote des femmes aux côtés de Susan B. Anthony, qui a joué un rôle central dans la lutte aboutissant au droit de vote des femmes aux États-Unis.

Barbara McClintock (1902-1992) : révolutionnaire de la génétique du maïs

Barbara McClintock, généticienne américaine, a découvert les « éléments transposables » dans l’ADN du maïs, une percée majeure en agronomie. Ses travaux, d’abord ignorés, lui ont finalement valu un prix Nobel en 1983, faisant d’elle la première femme à recevoir seule un Nobel de physiologie ou médecine [3].

Katherine Esau (1898-1997) : spécialiste de l'anatomie végétale

D’origine germano-russe, Katherine Esau a joué un rôle essentiel dans la compréhension des tissus végétaux. Son ouvrage Anatomy of Seed Plants (1960) est une référence incontournable en botanique et agronomie [4].

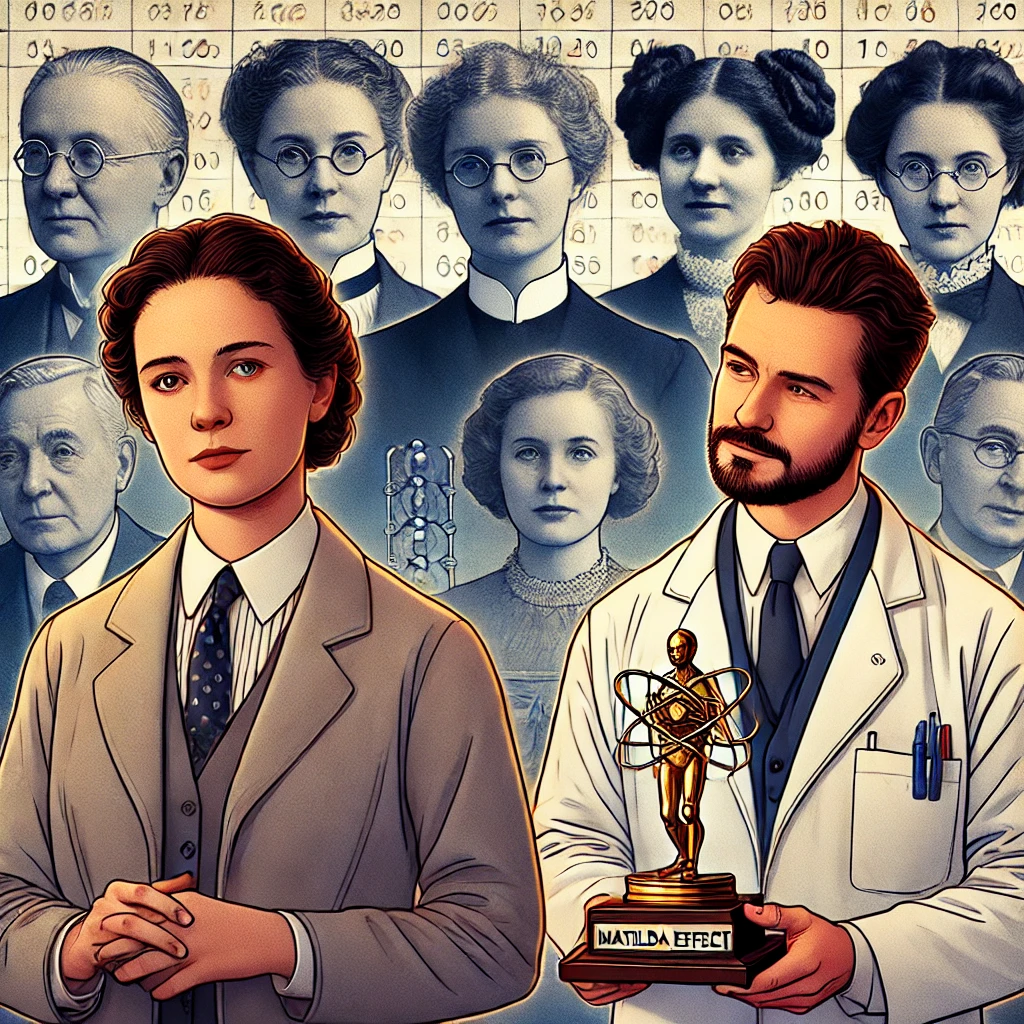

L’effet Matilda : un obstacle persistant

Malgré des contributions remarquables, de nombreuses femmes scientifiques ont vu leurs réalisations attribuées à leurs collègues masculins ou tout simplement ignorées. Ce phénomène, connu sous le nom d’effet Matilda, désigne la tendance historique à minimiser les découvertes des femmes dans les sciences [5].

Le concept a été nommé en hommage à Matilda Joslyn Gage (1826-1898), une suffragette et militante des droits des femmes qui avait dénoncé l’exclusion systématique des inventrices agricoles et scientifiques. Au XIXᵉ siècle, de nombreuses innovations agricoles développées par des femmes ne pouvaient même pas être brevetées en leur nom, car la législation leur interdisait d’enregistrer des inventions sans l’accord d’un homme [5].

L’effet Matilda s’est manifesté de manière récurrente dans l’histoire des sciences agronomiques, par exemple :

- Esther Lederberg (1922-2006), microbiologiste, a joué un rôle clé dans la découverte du phage lambda, un virus qui a permis de mieux comprendre la génétique bactérienne et la fixation de l’azote dans les sols. Ce travail fondamental pour l’agriculture et la biologie des sols a contribué aux avancées en agronomie et en symbiose bactérienne. Pourtant, c’est son mari Joshua Lederberg qui a reçu seul le prix Nobel en 1958, alors qu’ils collaboraient étroitement sur ces recherches [6].

- Nettie Stevens (1861-1912) a découvert que le sexe des organismes est déterminé par les chromosomes XX et XY, une découverte qui a eu un impact en sélection génétique agricole et en élevage. Pourtant, ses travaux ont été attribués à Edmund Beecher Wilson, un chercheur travaillant sur le même sujet [7].

L’effet Matilda ne se limite pas aux chercheuses historiques :

- La Révolution Verte (1950-1970), qui a introduit des variétés de semences à haut rendement et de nouvelles techniques agricoles, a été largement créditée à des hommes comme Norman Borlaug. Pourtant, de nombreuses agronomes et chercheuses locales ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre et l’adaptation de ces pratiques sur le terrain, mais elles ont été écartées des publications scientifiques et des prises de décision [8].

- Aujourd’hui encore, les femmes scientifiques en agronomie font face à des biais systémiques :

- Elles publient moins que leurs homologues masculins et sont moins citées dans les revues scientifiques [8].

- Elles reçoivent en moyenne 30 % de financements en moins pour leurs projets de recherche, même à compétences égales [8,9].

- Leur visibilité dans les médias scientifiques reste faible, les experts interrogés étant majoritairement des hommes [10].

Progrès et opportunités

Bien que des défis persistent, le paysage de l’agronomie a considérablement évolué ces dernières décennies, et il est important de souligner les progrès significatifs du domaine. Ces avancées témoignent d’un changement positif dans le domaine de l’agronomie. Bien qu’il reste du chemin à parcourir pour atteindre une pleine égalité, ces progrès ouvrent la voie à un avenir où les talents et les contributions des femmes en agronomie seront pleinement reconnus et valorisés.

Augmentation de la représentation

Le nombre de femmes poursuivant des études et des carrières en agronomie a considérablement augmenté. Par exemple, en Afrique du Nord, la proportion de femmes dans l’agriculture a augmenté de 30% en 1980 à presque 45% aujourd’hui. Selon une étude de l’UNESCO, elles représentent environ 30 % des chercheurs en agriculture au niveau mondial [11].

Leadership émergent

De plus en plus de femmes occupent des postes de direction dans les institutions de recherche agronomique, les universités et les organisations internationales. Par exemple, Jacqueline Hughes est devenue la première femme directrice générale de l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) en 2020, marquant un tournant historique pour cette institution.

Innovation et entrepreneuriat

Les femmes sont à la pointe de l’innovation en agronomie. Rachel Stroer, présidente de The Land Institute, travaille sur l’agriculture pérenne pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires [12]. Vandana Shiva, scientifique et activiste indienne, milite pour une agriculture respectueuse de l’environnement et des petits producteurs [13].

En cette Journée internationale des droits des femmes, nous souhaitons exprimer notre gratitude et adresser nos félicitations à toutes celles qui, avec nous, portent haut les valeurs de l’innovation et de la durabilité dans le domaine agronomique. Parmi elles : Émilie Obre, avec Elysia Bioscience, Justine Lipuma, avec Mycophyto, Sandrine Claus, avec Starfish Bioscience, Annabel Levert avec Akinao, Inès Taurou, avec InCeres, et tant d’autres, qui œuvrent chaque jour pour une agriculture plus durable et innovante.

Réseaux de soutien en expansion

Des initiatives comme Women in Agri-tech et AgriWomen Global offrent mentorat et opportunités de networking aux femmes dans l’agriculture [12]. L’incubateur Les Premières fournit un accompagnement personnalisé, un réseau de mentors, des formations adaptées et un espace bienveillant pour développer des entreprises durables.

Les prix dédiés aux chercheuses en agronomie, comme le Women in Triticum Award de la Fondation Borlaug, permettent de valoriser leurs contributions [13].

Aujourd’hui, bien que des progrès aient été réalisés, les défis persistent. La sous-représentation, les inégalités de financement et le phénomène du « pipeline qui fuit » continuent d’entraver la pleine participation des femmes aux sciences agronomiques.

Mais l’émergence de nouvelles figures, le développement de réseaux de soutien et la reconnaissance croissante des femmes dans l’agronomie ouvrent la voie à un futur plus inclusif. Reconnaître et soutenir les femmes en agronomie ne se limite pas à un geste symbolique : c’est une nécessité pour garantir un avenir agricole durable et innovant.

La Journée internationale des droits des femmes nous rappelle l’importance de continuer à lutter pour l’égalité dans tous les domaines, y compris les sciences agronomiques. En reconnaissant et en soutenant les femmes dans ce domaine, nous ne faisons pas seulement progresser l’égalité des genres, mais nous enrichissons également le champ des connaissances et des innovations qui façonneront l’avenir de l’agriculture mondiale.

Sources

- Nobel Prize. (s.d.). Barbara McClintock – Biographical. NobelPrize.org. Récupéré de https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1983/mcclintock/biographical/

- Wikipedia. (s.d.). Maria Sibylla Merian. Wikipedia. Récupéré de https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Sibylla_Merian

- Farm2People. (s.d.). Harriet Williams Russell Strong Leaves Lasting Ripple Effect for Water Conservation. Farm2People. Récupéré de https://www.farm2people.org/journal/harriet-williams-russell-strong

- UC Berkeley. (s.d.). Katherine Esau: Plant Anatomy Pioneer. University of California, Berkeley. Récupéré de https://plantandmicrobiology.berkeley.edu/profile/katherine-esau

- Wikipedia. (s.d.). Matilda effect. Wikipedia. Récupéré de https://en.wikipedia.org/wiki/Matilda_effect

- Futura Sciences. (2015). Esther Lederberg, pionnière méconnue de la génétique bactérienne. Futura Sciences. Récupéré de https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/genetique-esther-lederberg-pionniere-meconnue-genetique-bacterienne-56944/

- L’Histoire par les femmes. (2015). Nettie Stevens, pionnière de la génétique. L’Histoire par les femmes. Récupéré de https://histoireparlesfemmes.com/2015/10/07/nettie-stevens-pionniere-de-la-genetique/

- Nature. (2022). Women in science funding gap remains stubbornly wide. Nature. Récupéré de https://www.nature.com/articles/d41586-022-00478-1

- FAO. (2011). The role of women in agriculture (ESA Working Paper No. 11-02). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Récupéré de https://www.fao.org/4/am307e/am307e00.pdf

- The Guardian. (2023). Why are women scientists still less likely to be quoted in media?. The Guardian. Récupéré de https://www.theguardian.com/science/2023/mar/08/why-are-women-scientists-still-less-likely-to-be-quoted-in-media

- UNESCO. (2019). Women in Science. UNESCO Institute for Statistics. Récupéré de https://uis.unesco.org/en/topic/women-science

- The Land Institute. (s.d.). Rachel Stroer. The Land Institute. Récupéré de https://landinstitute.org/about-us/staff/rachel-stroer/

- Navdanya. (s.d.). Vandana Shiva. Navdanya. Récupéré de https://www.navdanya.org/site/

- Les Premières. (s.d.). Programme d’accompagnement des femmes entrepreneures. Les Premières. Récupéré de https://www.lespremieres.com/