La protection végétale se transforme profondément pour s’adapter aux exigences environnementales et économiques contemporaines. Au cœur de cette évolution se trouve l’approche systémique, qui considère les cultures agricoles non plus comme des entités isolées, mais comme des systèmes complexes. Ces systèmes englobent l’ensemble des interactions entre plantes, ravageurs, auxiliaires, sol, climat et pratiques culturales (1). Cette perspective holistique permet de réduire l’usage des intrants chimiques, d’améliorer l’efficacité des biosolutions, et de renforcer la résilience globale des écosystèmes agricoles (2).

Comprendre l’approche systémique

L’approche systémique invite à percevoir chaque élément de l’écosystème agricole comme interconnecté. Au lieu de se focaliser uniquement sur l’élimination d’un organisme nuisible par un traitement isolé, cette méthode vise à restaurer ou maintenir les équilibres naturels qui permettent à la culture de se défendre de façon autonome (1). Pour cela, plusieurs leviers sont mobilisés. La sélection variétale privilégie des plantes naturellement résistantes ou tolérantes aux maladies, réduisant ainsi la vulnérabilité des cultures (3). La diversification culturale, à travers des rotations, des associations ou des cultures intermédiaires, limite la prolifération des ravageurs en complexifiant leur environnement (4). Le soutien à la biodiversité fonctionnelle s’exprime par la mise en place de haies, de bandes fleuries ou de plantes attractives, favorisant ainsi les auxiliaires qui jouent un rôle essentiel dans la régulation biologique (5).

Par ailleurs, une gestion raisonnée des intrants, qu’il s’agisse d’eau, de nutriments ou de traitements phytosanitaires, contribue à préserver l’équilibre du système et prévenir les déséquilibres (2). L’intégration d’outils innovants comme l’imagerie dynamique in planta et la bioluminescence permet de suivre en temps réel la santé des plantes, offrant une compréhension fine des interactions entre stress biotiques et abiotiques. Ces technologies facilitent l’adaptation rapide et précise des interventions, évitant les traitements superflus ou inefficaces (6).

Limites des pesticides conventionnels : un traitement par un seul biais

À l’inverse, la protection conventionnelle se fonde souvent sur l’emploi de pesticides chimiques ciblant un seul problème, par exemple un insecticide spécifique dirigé contre un unique ravageur. Cette approche unidimensionnelle tend à méconnaître la complexité écologique présente dans la parcelle agricole (7). Elle engendre plusieurs limites. Tout d’abord, l’usage répétitif de ces produits conduit fréquemment au développement de résistances chez les populations ciblées, rendant les traitements moins efficaces avec le temps (8). De plus, les pesticides conventionnels impactent négativement la biodiversité en éliminant non seulement les nuisibles mais aussi les auxiliaires indispensables à la régulation naturelle, ce qui fragilise davantage l’écosystème (9). Cette perturbation peut engendrer des déséquilibres écologiques, parfois traduits par des explosions de ravageurs secondaires ou de maladies non initialement ciblées (9). Enfin, ces substances chimiques peuvent provoquer des pressions environnementales et sanitaires importantes, contaminant sols et eaux, et posant des risques pour la santé humaine (10). Ainsi, une focalisation exclusive sur un seul biais ravageur conduit à des stratégies souvent insoutenables sur le long terme, avec une dépendance croissante à des doses accrues ou à de nouveaux produits, tout en négligeant les causes profondes de la vulnérabilité des cultures.

Les bénéfices de l’approche systémique

Face à ces limites, l’approche systémique offre une alternative complète et plus durable. En favorisant la prévention et la régulation naturelle, elle réduit significativement le recours aux produits phytosanitaires, limitant ainsi la dépendance aux pesticides chimiques (4). Les pratiques associées, telles que l’apport de matières organiques et la rotation des cultures, renforcent la santé biologique du sol, créant des conditions favorables à la croissance des plantes (11).

Cette réduction des stress biotiques et abiotiques permet aux plantes d’exprimer pleinement leur potentiel productif, assurant ainsi un maintien, voire une amélioration, de la qualité et du rendement agricole (3). De plus, les agroécosystèmes diversifiés développés selon cette approche démontrent une meilleure résistance aux aléas climatiques et aux invasions biologiques, consolidant leur résilience globale (5). La réussite de cette démarche repose cependant sur une adaptation rigoureuse aux contextes locaux, prenant en compte la diversité des conditions pédoclimatiques, des types de cultures et des pressions parasitaires. Ce pragmatisme localisé oriente les choix des leviers à activer pour chaque situation (1,11).

Exemples concrets

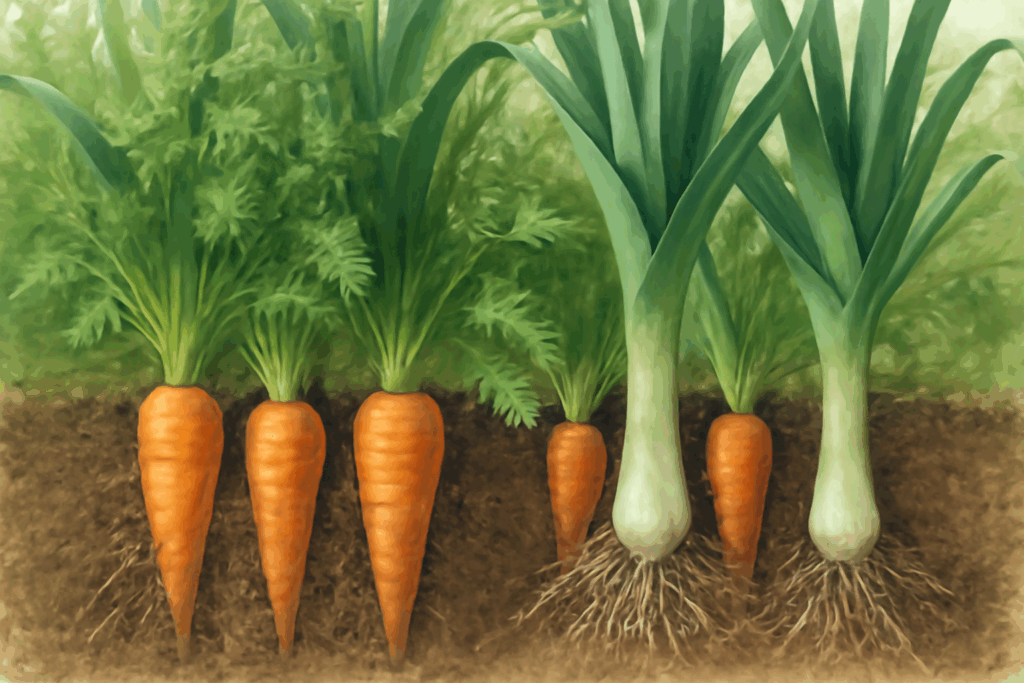

En viticulture, la plantation de rosiers en bout de rang ou la culture d’espèces attractives telles que le thym ou la piloselle favorisent les prédateurs naturels et facilitent la détection précoce de maladies comme l’oïdium. Ces conditions contribuent à limiter la pression des ravageurs tout en réduisant les besoins en traitements chimiques (5). Dans le maraîchage, l’association judicieuse de cultures, par exemple les carottes et les poireaux cultivés côte à côte, permet de réduire la pression spécifique des ravageurs, tels que la mouche de la carotte ou la teigne du poireau, en perturbant leur cycle de vie et leur concentration (4). Par ailleurs, à l’échelle internationale, l’approche systémique s’impose dans la gestion phytosanitaire des échanges commerciaux de matériel végétal. Elle combine plusieurs mesures de prévention (inspection, traitements spécifiques, quarantaine) pour limiter l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles via le commerce mondial des végétaux (12).

Sources

- Institut Français de la Vigne et du Vin. Approche systémique. IFV; 2018.

- EcophytoPIC. L’approche système est-elle le passage obligé vers plus d’intégration ? EcophytoPIC; 2021.

- Bruce TJA, Smart LE, Birch ANE, Blok VC, MacKenzie K, Guerrieri E, et al. Enhancing crop resilience through cultivar choice. Ann Appl Biol. 2017;170(2):12‑25.

- Altieri MA, Nicholls CI. Agroecology: the science of sustainable agriculture. 2nd ed. CRC Press; 2018.

- Landis DA, Wratten SD, Gurr GM. Habitat management to conserve natural enemies of arthropod pests in agriculture. Annu Rev Entomol. 2000;45:175‑201.

- inLux Biotech. Imagerie dynamique in planta et bioluminescence : innovations pour l’évaluation des biosolutions. inLux Biotech; 2024.

- Pimentel D. Environmental and economic costs of the application of pesticides primarily in the United States. Environ Dev Sustain. 2005;7(2):229-52.

- Tabashnik BE, Brévault T, Carrière Y. Insect resistance to Bt crops: lessons from the first billion acres. Nat Biotechnol. 2013;31(6):510-21.

- Geiger F, Bengtsson J, Berendse F, Weisser WW, Emmerson M, Morales MB, et al. Persistent negative effects of pesticides on biodiversity and biological control potential on European farmland. Basic Appl Ecol. 2010;11(2):97-105.

- Mesnage R, Defarge N, Spiroux de Vendômois J, Séralini GE. Potential toxic effects of glyphosate and its commercial formulations below regulatory limits. Food Chem Toxicol. 2015;84:133-53.

- Lehmann J, Bossio DA, Kögel-Knabner I, Rillig MC. The concept and future prospects of soil health. Nat Rev Earth Environ. 2020;1:544‑53.

- IPPC. Specification 69: Use of systems approaches in pest risk management. International Plant Protection Convention; 2018.